我院动态

我院在Energy & Environmental Science发表文章,攻克基于人体自发电的体液驱动电池技术难题,在未来先进电源设备方面取得重要突破

发布日期:2024-12-30 浏览次数:2842

近年来,随着可穿戴设备的蓬勃发展,催生了对高性能的先进电源系统的开发。而这些电源系统往往需要在苛刻、极端工况下供给能量,且难以免除二次充电的复杂性,导致电池存在定期更换或反复充电的诸多不便,实用性受到制约。生物燃料电池,可以通过生物酶在电极上的催化,将人体体液中的有机物直接转化为电能,是一种新型生物电源技术。这种依靠人体恒定输出的能量采集装置,既不依赖于二次充电续航,也不依赖于外部环境,因此被认为是能量自收集和自发电的“圣杯”。然而,生物酶容易聚集和脱落导致催化活性位点覆盖或损失,使得目前报道的电池功率密度难以突破1 mW/cm2,无法满足高能耗的应急救援电源设备的需求。

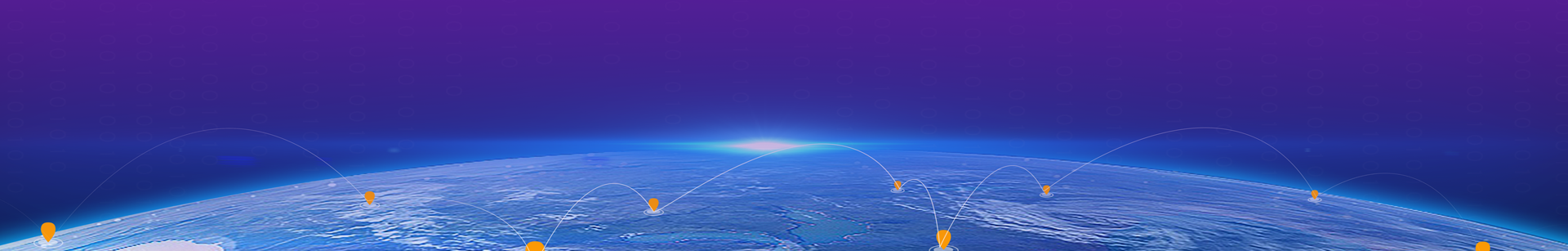

针对上述技术瓶颈,清华大学合肥公共安全研究院先进材料研究中心与清华大学化工系刘凯团队设计出一种具有三维互穿网络多孔结构的碳纳米管膜电极,构建了基于人体自发电的体液驱动电池装置。如图1所示,该装置只有几厘米宽、形似创可贴,可利用人体分泌的汗液进行生物能量收集。电极独特的结构不仅促进了生物燃料和电解质的传质动力学提升,而且为生物酶和生物燃料提供了均匀稳定的容纳空间,扩大了微相反应域的空间,也能为剧烈的机械变形耗散应力。在20 mM乳酸浓度的人工汗液中工作时,其功率密度高达1.6 mW/cm2,是该领域有报道以来极具竞争力的性能指标。

图1. 基于人体自发电的电池技术

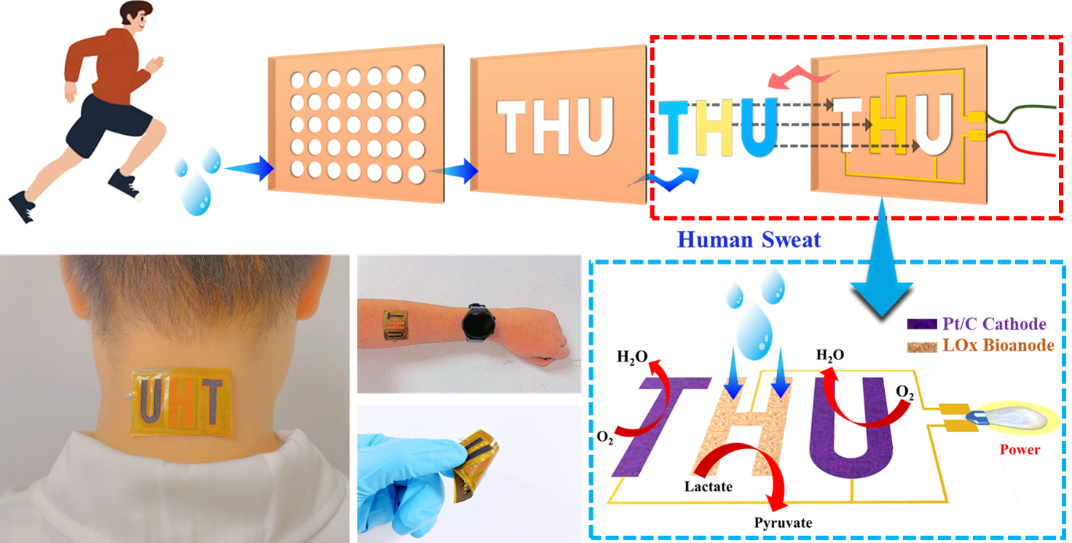

此外,该设备作为一种实用的微电源,贴在人体皮肤上,便能够为大功率的蓝牙和传感器集成电路供电。如图2所示,在汗液驱动下,设备自动从人体中获取生物能,并将收集的能量转化为电能储存在电容器中,以激活CPU、蓝牙和心率检测传感器。在操作过程中,传感器通过指尖、腕动脉等检测到人体心率后,通过蓝牙将信号无线传输到智能手机上,并通过自制app进行可视化,构成对人体心电图的实时监测。整个过程所需的电量均由该电池提供,充分证明了电化学性能的优势。

图2. 为智能人机交互提供电源支撑

据了解,面积为1 cm2电池,便能持续从人体收集接近1.376 mW h 的能量。如果将其集成到批量生产的可穿戴人机交互衣物中,能量收集将是相当可观的。例如,设备成可穿戴的贴身衣物,1 m2的规模将会收集13.76 Wh的能量。

这一技术突破,解决了传统生物燃料电池性能低导致应用难的瓶颈。通过直接利用人体环境进行能量自收集、自发电,为极端条件下的应急救援带来新助力。比如,在地震、雪灾、洪涝、极地科考等灾害场景中,对电源的环境适应性、及时续航性及信息追踪性都有着严苛要求,该电源可以作为与人体共生的新技术,为极端条件下、电源不足环境中的应急救援电源、特种设备和免除背负电源场景等提供了先进的应急响应能力与救援效率。

此外,人体环境驱动的发电设备并不是最终目标,而仅仅只是系列研究中的重要一环。未来,其它诸如人体生命追踪、智能人机交互、体液健康检测等其他安全领域也是未来值得突破的研究场景。

相关成果以“A 1.6 mW/cm2 Lactate/O2 Enzymatic Biofuel Cell: Enhanced Power Generation and Energy Harvesting from Human Sweat by 3D Interpenetrating Network Porous Structure CNT-Membranes”为题发表在国际顶级学术期刊《Energy & Environmental Science》(IF:32.4)上,清华大学合肥公共安全研究院刘昊博士为论文第一作者,电子科技大学向勇教授、清华大学刘凯教授为论文通讯作者。