我院动态

我院与清华大学化工系合作在国际刊物《自然·能源》(Nature Energy)发表题为“打破磺酰亚胺阴离子的分子对称性助力极端工况下的高性能锂金属电池”文章,在突破锂金属电池安全瓶颈,实现极端条件下稳定运行研究方面取得重要突破

发布日期:2024-12-08 浏览次数:3570

在当今能源存储技术飞速发展的背景下,锂离子电池(LIBs)已广泛应用于便携式电子设备、电动汽车及可再生能源储存系统中。然而,随着对更高能量密度和更长循环寿命的需求不断增长,传统LIBs正面临瓶颈。锂金属电池(LMBs)因其理论能量密度显著高于常规LIBs,被视为下一代电池技术的有力候选者。LMBs采用锂金属作为负极材料,能够显著提升电池的能量存储能力,满足未来高性能应用的需求。然而,高电压LMBs在快充和低温环境下的极端操作,常导致电解液不稳定和锂枝晶生长,成为锂电池安全性风险的主要隐患。这些问题不仅影响电池的寿命和性能,更可能引发严重的安全事故,如短路和电池起火。

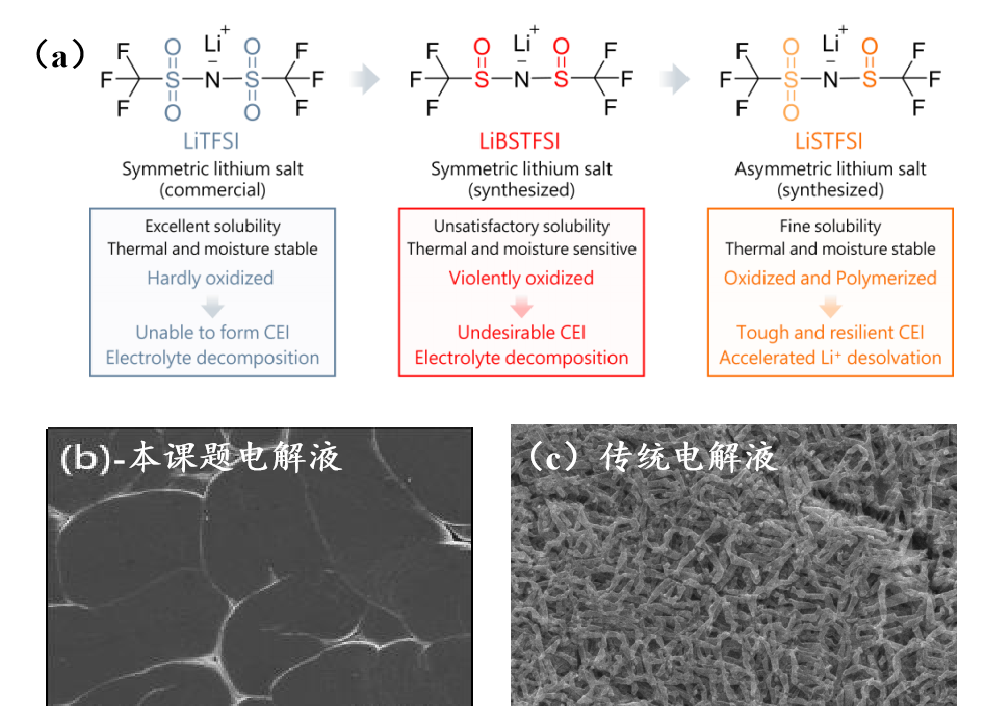

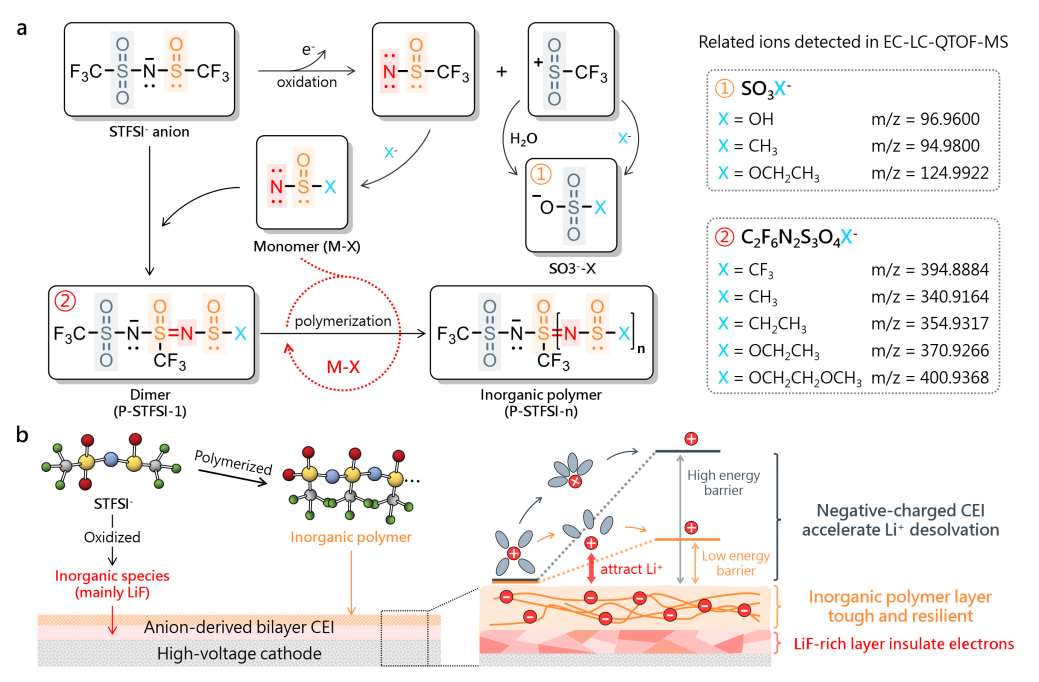

针对这些挑战,清华大学合肥公共安全研究院新材料研究中心与清华大学化工系刘凯团队近期设计并合成了一系列新型不对称锂盐,包括双(三氟甲磺酰亚胺)亚胺锂(LiBSTFSI)和(三氟甲磺酰亚胺)(三氟甲磺酰)亚胺锂(LiSTFSI)(图1a)。这些创新性的锂盐通过破坏亚磺胺阴离子的分子对称性,赋予其独特的氧化性,进而在电极-电解液界面(CEI)形成了一个稳定且高效的双层结构。LiSTFSI的独特结构在阴极表面诱导了阴离子电聚合,生成了由无机物(如LiF)和带负电的无机聚合物组成的双层CEI(图2)。这种结构不仅具备高韧性和弹性,能够抑制高电压下正极过渡金属溶出,从而有效抑制锂枝晶的生长(图1b)和界面裂解,还通过加速Li+的脱溶过程,显著改善了电荷转移效率。这一创新性CEI设计有效防止了电解液的持续分解,提升了电池在快充和低温条件下的稳定性和安全性。

图1. (a)商业化磺酰亚胺锂盐LiTFSI与亚磺酰亚胺锂盐LiSTFSI和LiBSTFS的设计思路及理化特性,(b)本课题电解液与(c)传统电解液锂金属生长形貌对比图。

实验结果显示,含有LiSTFSI衍生CEI的Li/LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2(NMC811)电池在-20°C下实现了超过2000次循环,保持率达85.7%。在30°C下,工业级3.5Ah Li/NMC811软包电池展现出474 Wh kg⁻¹的高能量密度和5,080 W kg⁻¹的前所未有的功率密度。此外,这些软包电池在极端温度下依然表现出优异的能量和功率密度(-20°C时为382 Wh kg⁻¹和3,590 W kg⁻¹;-40°C时为321 Wh kg⁻¹和1,517 W kg⁻¹),充分证明了其在极端条件下的卓越性能和安全性。

图2. STFSI-阴离子的电化学氧化耦合聚合机理及其衍生的界面化学

这一突破不仅解决了锂金属电池在高电压、快充、低温条件下的安全隐患,还拓宽了电池在多元化场景中的应用前景。以“低空经济”为例,无人机、物流无人机、空中巡检和应急投送等任务需要电池在快速充电、低温高空环境下稳定运行。通过实现电池在严苛条件下的长寿命与安全性,该研究为无人机、应急电源、特种设备乃至未来低空经济生态链条的持续壮大奠定了基础。

更为重要的是,该技术的诞生为极端条件下的应急救援带来新助力。在地震、雪灾、洪涝、极地科考等灾害场景中,对电源的高功率、耐低温及安全可靠性有着严苛要求。该研究成果使得LMBs在此类极端应急场景下同样具备高效率与高安全性,为提升突发情况下的应急响应能力与救援效率提供了坚实技术支撑。

相关成果以“打破磺酰亚胺阴离子的分子对称性助力极端工况下的高性能锂金属电池”(Breaking the molecular symmetricity of sulfonimide anions for high-performance lithium metal batteries under extreme cycling conditions)为题发表在国际学术期刊《自然·能源》(Nature Energy)上,清华大学合肥公共安全研究院章伟立博士为论文共同第一作者。